Stravaganze carolingie

Avevo provato a mandare questo articoletto al centro studi san Claudio, ma non ho avuto nessuna risposta, perciò lo metto allungato sul mio sito e come diceva Totò…

“Buonanotte ai suonatori!”

Barbarossa, Carlo Magno e i re magi…

Se amate le notizie scientificamente infondate eccone alcune per voi…

Anni fa, nel 2008, scrivevo per il professor Giovanni Carnevale quel libro dal titolo odioso L’europa di Carlo Magno nacque in Val di Chienti, dove alla nota 237, mi dettò…

«Lo smantellamento del Sancta Maria in Val di Chienti, non solo privava la Chiesa della sua Sede Lateranese ma rientrava nella logica di quella operazione politica che va sotto il nome di Translatio Imperii. Se ne fece esecutore Rainald di Dassel e la realizzò in forme che colpissero la fantasia delle masse in Germania.

La traslazione di San Carlo Magno non poté non avvenire in forme spettacolari, anche per ragioni di propaganda politica, eppure non ne è rimasta traccia nella tradizione tedesca, a meno che la traslazione dei “Koenige”, dal San Eustorgio di Milano, non si sia sovrapposta e confusa con quella di Carlo Magno dall’antica Aquisgrana. La presenza del termine “Koenig” (Re) induce a pensare che le due traslazioni si siano effettivamente confuse in un’unica tradizione quando, nel sec. XIII, i Domenicani si fecero propagatori del culto dei Re Magi. Prima di loro i Re Magi non sembrano essere stati oggetto di particolare culto né a Milano né a Colonia.

In fondo, la sigla C.M.B. con cui in Germania si rievoca ancora nel periodo natalizio la traslazione dei “Koenige”, potrebbe, nel sec. XII, aver fatto riferimento alla sola traslazione di re Carlo (Carolus Magnus Beatus), confluendo e confondendosi nel sec. XIII con quella dei Re Magi (Caspar, Melchior, Balthasar).

Rainald di Dassel, cancelliere imperiale e dal 2 ottobre 1165 arcivescovo di Colonia, col trasferimento delle ossa di Carlo Magno nella sua diocesi mirava non solo a configurare come Sacro l’Impero tedesco, ma anche a neutralizzare ogni iniziativa dei Re di Francia contro di esso.»

A quel tempo non ricordavo di aver letto la storia a fumetti di Martin Mystère, tutta basata su leggende de Il ritorno dei magi e il suo seguito I negromanti, i numeri 149 e 150, usciti nel ’94. E quindi non potevo ricordare anche che Castelli, lo sceneggiatore del personaggio a fumetti nella posta del numero 153 del dicembre 1994 scriveva che…

«Buongiorno a tutti. Attilio Ambrosioni ha apprezzato il racconto “Il ritorno dei Magi" e vorrebbe saperne di più su quei personaggi. In effetti la loro “vera” storia nasconde molti enigmi.

No[no]stante quanto comunemente si ritiene, la letteratura “canonica” parla pochissimo di loro: dei quattro Vangeli solo quello secondo Matteo (2, 1-16) dice che “Alcuni Magi giunsero da Oriente... per un’altra strada fecero ritorno al loro paese”.

Matteo non specifica il numero dei Magi né, tantomeno, che fossero Re. Il primo riferimento alla loro regalità e al loro numero risale al IV secolo, quando il Vescovo Orosio scrisse che uno di essi (uno solo, badate bene) si chiamava Crangagnor, era sovrano di Calicut e si era fatto accompagnare da due astrologi. Solo intorno all’anno mille, si diffuse l’idea che uno dei Magi fosse di razza nera.

Nei corso dei secoli, ai Magi furono attribuiti molti nomi diversi, ricordati tra l’altro in uno scritto del famoso Cardinal Lambertini (Papa Benedetto XIV, vissuto tra il XVII e il XVIII secolo): Ator, Satos e Paratos, Appelius, Amerus e Damasus, Malgalat, Galgalat e Salaim.

A Milano, la città ove furono portate le loro reliquie, furono noti fino al X secolo con i nomi di Dionigi, Eleuterio e Rustico. [sottolineature mie]

Durante il Medio Evo, la storia dei Magi assunse la forma che oggi conosciamo e che e stata riportata nel nostro racconto a fumetti; si diffuse la notizia che certe ossa riposte in un sarcofago a Sant’Eustorgio (Milano) appartenevano ai Magi e nacque la leggenda del loro avventuroso trasporto. Federico Barbarossa era convinto a tal punto della sua veridicità che si premurò di impossessarsi delle reliquie; forse per questo sacrilegio fece una misera fine attraversando il fiume Salef, in Cilicia, con un’armatura troppo pesante e annegandovi ingloriosamente.»

Io, la mia micetta Luna e il bel libro della Signora Elisabeth

Ancora una volta si ritorna in quella terra popolata da animali come lupi, mucche e pecore (a due e ad quattro) zampe.

Scrive la signora De Moreau nel suo Carlo Magno, la contro storia, Albatros del 2013…

«Anni fa, il professor Carnevale aveva trovato in alcuni documenti che, nell’Alto Medioevo, la piccola città fortificata che oggi conosciamo come San Ginesio si chiamava Sanctum Dionysium, cioè San Dionigi.

[…]

L’attuale chiesa abbaziale di San Ginesio presenta diverse fasi di costruzione successive.

[…]

Nel grande altare troviamo una grossa cassa di ferro brunito, senza nessuna decorazione, se non chiodi e catene, e un’iscrizione più recente che recita: "Braccia SS Genesii e Eleuterii". "Braccia" era sinonimo di "ossa". San Dionigi è stato ribattezzato Genesio, ma Sant’Eleuterio e rimasto Sant’Eleuterio. D’altronde, dando credito alle informazioni raccolte dal prof. Cardareli, ci sono anche i resti di un terzo corpo, ufficialmente un "santo sconosciuto", il che è evidentemente un controsenso. Può esserci un "soldato sconosciuto" ma non un "santo sconosciuto" perché per canonizzarlo si deve sapere chi è. Come vedremo, Suger ci dice che si tratta probabilmente di San Rustico.»

Poi recentemente ho scovato in rete un libro scritto da Luigi Antonio Vicione, Dissertazione sull’esistenza di Ripatransone prima dell’anno MCXCVIII, pubblicato a Fermo nel 1827, e lì vi è scritto…

Pag. 89 « 4. In Monte antico esistevano le dette due Chiese. Quella però, che, sopra di queste, e delle altre in detto Castello si distingueva, era la Pieve de' SS. Niccolò, Rustico, ed Eleuterio.»

Pag. 90 «Nel secolo XI, titolo di Pieve aveva la Chiesa di S. Rustico, e il Distretto di sua giurisdizione chiamavasi Ministero, come apparisce da due Carte Fermane una dell’anno 1099, e l’altra del 1073.»

Pag. 93-94 «I Santi Titolari di detta Pieve erano S. Rustico ed Eleuterio. Penso, che S. Niccolò sia stato aggiunto posteriormente. Furono essi due insigni Apostoli, e Martiri delle Gallie, nè con altri è lecito confonderli. Il Quadro, che osservasi in detta Chiesa, li rappresenta uniti con S. Dionisio, e dei medesini dal Paroco si celebra la Festa nel dì 11 Ottobre giorno, come ognun sa, dedicata alla memoria di quei tre Santi della Chiesa Gallicana.

E mi fermo qui.

Certo che questi tre santi hanno fatto un bel giro… chissà se avevano anche loro una stella che li guidava?

ωωω

Passiamo a un altro argomento…

Perché il Barbarossa avrebbe fatto quello che ha fatto? Un compositore e ricercatore di nome Riccardo Tristano Tuis, nel suo libro L’ARISTOCRAZIA NERA del 2016 che narra la storia occulta dell’élite che da secoli controlla la guerra, il culto, la cultura e l’economia del pianeta” asserisce che…

«I guelfi neri, rappresentati dalle famiglie dei banchieri, sostenevano il Papato a patto che questi fosse compiacente con l’usura da loro praticata e che da peccato mortale diventasse solo un mero peccato veniale.

Nonostante i banchieri sostenessero il Papa, parallelamente appoggiarono l’eresia in seno al cristianesimo poiché la pratica dell’usura era gestita più proficuamente se i zelanti sacerdoti erano impegnati nella lotta all’eresia. L’oligarchia veneziana usò i guelfi come arma con cui combattere l’imperatore e manipolare il Papato che minacciava ingiunzioni contro l’usura, il commercio degli schiavi e gli scambi commerciali con i paesi non cristiani. Venezia con i suoi occulti e contorti intrighdi riuscì a imporre a Federico Barbarossa la rinuncia alla sovranità monetaria in Italia fermando così la coniazione argentea del Sacro Romano Impero e, in seguito, il fiorino d’oro dei banchieri fiorentini.»

Ho ripreso la posa di Bombarda nelle vesti de Barbarossa da

una copertina di Storia d'Italia a fumetti.

Non posso certo sapere da dove l’autore abbia preso queste notizie, però dà un motivo, anzi un motivone a quell’altra tesi della traslazione dell’Impero Romano in Germania da parte dell’Imperatore… eh, si sa. I soldi muovono il mondo come le ciglia di una bella ragazza.

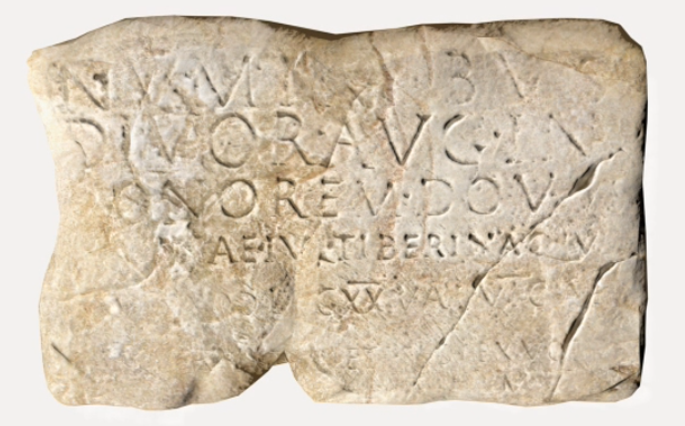

Una pietra di epoca romana ad Aquisgrana

In rete trovo un sito del museo ad Aachen, in cui è scritto «Un segno di relazioni internazionali durante l’era Romana: la moglie di un ufficiale di stanza in Britannia ha donato [la pietra] in un santuario dedicato alle dee Cibele e Iside alle terme di Brochel, per esprimere la sua gratitudine dopo che era stata guarita dalla malattia alle sorgenti termali.

Questa pietra di dedicazione fu data da Iulia Tiberina, moglie del centurione Quinto Giulio Flavio. I Romani furono felici di accettare e incorporare i riti di altre religioni praticate in tutto il loro impero nella loro cultura. Sembrano aver creduto che adorare le dee orientali Iside e Cibele sia ciò che ha dato all'acqua e ai bagni il loro potere curativo.»

Da: https://centre-charlemagne.eu/zeitreise/fruehe-besiedlung/?lang=en

Ma scusate, dov’è Apollo-Granno? Aah ! Si tratta de

Serenus Granus.

E ditelo prima, Porcaccia la miseria!

ωωω

Una volta, anni fa, in rete scovai su gogole libri un libro del 500 (letterario) tutto in latino e tutto su Aquisgrana, dove si diceva che ad Aachen poteva comparire, d’estate, (vado a memoria) a mezzogiorno, uno spettro e la sua funesta visione presagiva degli incendi!

Sarà stato il fantasma di Granno, il fratello di Nerone?

Ma chi era ‘sto Granno? Dal libro Mémoires et dissertations sur les Antiquités nationales et ètrangères, par la société royale des antiquares de France. Nouvelle série, tome deuxième. Paris MDCCCXXXVI, da pag. 20 in poi, tiro fuori qualcosa…

ANTICHITÀ DI AIX-LA-CHAPELLE,

del M. Barone DE LADOUCETTE, membre résidant.

Granus scopre le sorgenti calde

Affresco tedesco

Poi le assurdità le dicono i piccoli ricercatori italici...

Lo scopo principale di questa tesi è di esaminare se Aix-la-Chapelle [Aquisgrana] fosse nota agli antichi Romani; ciò non gli impedirebbe di supporre un’origine più antica e questo ci porta a decidere se aveva abitazioni e una popolazione permanente, più o meno considerevole. Tuttavia, dai monumenti che indicheremo saranno fondati come credo, essa godesse di grandissima importanza. Il suo nome latino è Aquis-Granum.

[nota: Venne chiamata anche Aquis Granensis, Aquæ, Aquis palatium, Aquis villa, Aquæ Granæ, Thermæ Grani, Grani palatium.]

La torre orientale de l'Hôtel-de-Ville [il Municipio] è anche chiamata tour deGranus [torre Granus], e non sembra esserci dubbio che questo romano debba essere considerato il fondatore di Aquisgrana. Ma qual era il suo rango e in quale secolo visse? Carlo Magno lo credeva un principe, e perfino fratello di Nerone. [Charlemagne le croyait prince, et même frère de Néron].

Questa opinione è espressa nell’iscrizione che era posta sulla vasca di bronzo della fontana, al centro della grande piazza.

Lo troviamo in Munster, autore della Cronaca di Utrecht, in Wassenberg e altri, che fanno di Grano un fratello di Nerone e Agrippa, la cui genealogia fu addirittura pubblicata nella Cronaca di Colonia.

Jean de Leyde, nei suoi Annali del Belgio, e Jean de Beka, portano in Gallia, sotto Nerone, un illustre fuorilegge [e chi era un precursore de Robin Hood oppure de Guglielmo Tell?], proveniente da una delle famiglie di Granius, un nome comune tra i Romani; Questo senatore costruì, secondo loro, un castello o una fattoria in mezzo al deserto, dove si trovavano le acque termali lì dove era stato destinato, e questa fu Aquis-Granum.

Diversi geografi e critici, come Bertius, Audiffret, Jean Sianda e Vaissette, sostengono che Aquisgrana fu fondata da Serenus Granus, sotto Adriano, intorno all’anno 124 dell’era volgare; ma le loro idee si basano solo sul gusto per i monumenti di questo imperatore, e la storia non dice nulla di Serenus Granus; Queste terme potrebbero essere attribuite anche ad Alessandro Severo, che, secondo Lampride, ne costruì un gran numero.

Conrad Celtes, nel suo poema sui costumi dei Germani, attribuisce la fondazione di questa città ad Apollo, soprannominato Grano [Apollon, surnommé Granus]. Il dio del Parnaso senza dubbio provava piacere nell’ispirare lo scrittore, che ricevette l’alloro poetico; ma invece di dare il suo nome alle città, fu da loro che Apollo ricevette delle denominazioni, Delphinius, da Delphes, Clarius, da Claros, Patareus, da Patare, Delius, de Délos; se fosse stato particolarmente adorato ad Aquis-Granum, avrebbe preso lui stesso il soprannome di Granus. Si narra che, durante il famoso incendio del 1686, furono trovati ad Aquisgrana i resti di un’iscrizione, la n. 1, così spiegata dal signor Meyer, che pubblicò in tedesco un grande in-folio di 886 pagine sulla cronaca di questa città: Castellum cum suis turribus ante ai Cæsari in Gallias adventum civitas aduatica fossam fecit.

[nota : Chronique d’Aix-la- Chapelle, presso Schættler; -Mulheim -sur-le-Rhin.]

Ne consegue che prima dell’arrivo di Giulio Cesare In Gallia c’era un castello con delle torri, una città degli Aduatici [Aduatiques]; ma per decidere un fatto così importante, sarebbe necessario avere davanti agli occhi questa iscrizione, la cui pietra non è più in nostro possesso, e che è stata riprodotta nel Mercure de la Roër, con varianti piuttosto notevoli.

E mi fermo qui, ricordando che Aduatuca [Atuatucam] era l’accampamento Romano dove il centurione primipilo Plubio Sestio Baculo, fermò l’entrata ai cavalieri germanici e questo, pur essendo ferito e che da cinque giorni non mangiava, salvando così, con il suo fulgido esempio, tutto il campo. Saranno gli stessi luoghi? Perlomeno sono nella stessa regione…

Al solito metto una mia illustrazione che non centra niente. Questo disegno avrà trent'anni! Raffigura una copertina per i miei fumetti di genere fantastico basati sulla figura storica del centurione Publio Sestio Baculo, ufficiale di Giulio Cesare [altro che Serenes Granus!]. Ripresi per la posa del centurione, una copertina di Vincenzo Monti per TuttoWest.

Il monumento nel cielo, l’isola volante, mi fu poi, ricopiato per una il logo di una manifestazione di San Marino, non per niente avevo fatto il disegno proprio per quel concorso...

ωωω

Passiamo direttamente agli studi moderni sulla cosiddetta Torre di Grano, attualmente inglobata nel municipio. Nell’articolo vi erano anche delle foto di ogni piano, che qui non metto…

Una foto rielaborata, ripresa da

Tentativo di ricostruzione del palazzo reale carolingio di Aquisgrana , basato sulla ricostruzione di Albert Huyskens e Joseph Buchkremer del 1924/25, ampliata con una rappresentazione del quartiere termale degli anni '60. Sullo sfondo la Cappella Palatina, di fronte l’Aula Regia, sulle cui fondamenta sorge il Municipio di Aquisgrana, con la Torre Granus.

Nell’agosto del ’23 (ovvio del XXI secolo, non del nostro secolo ormai passato) scovai sul sito https://rathaus-aachen.de/rundgang/granusturm/ un articolo con foto di questa torre che era scritto (traduzione dal traduttore in rete, tralascio alcuni brani)…

«La Torre Granus dell’VIII secolo è il più antico edificio carolingio sopravvissuto nel complesso del Palatinato ad Aquisgrana.

[…]

Mauerwerk aus dem 14. Jahrhundert mit

Restaurierungen aus der Nachkriegszeit

Muratura in pietra del XIV secolo con restauri postbellici

La Torre Granus non è aperta al pubblico.

[…]

La Torre Granus fu costruita insieme alla Sala del Re di Carlo Magno a cavallo tra l’VIII e il IX secolo. I suoi quattro piani inferiori, che raggiungono un’altezza di circa 20 metri, risalgono a questo periodo, il quinto e il sesto piano al XIV secolo. La sua guglia è stata ripetutamente distrutta dal fuoco o dalla guerra. Quello attuale è stato costruito nel 1979.

L’aspetto esterno della torre è relativamente semplice. Tuttavia, i pavimenti carolingi in particolare presentano una complessa struttura spaziale interna: un vano a scale si snoda intorno a interni quadrati per lo più voltati, che collegavano l’ingresso principale alla torre al piano più basso con altre due porte al secondo e quarto piano. Queste porte conducevano al piano superiore o alla copertura di un portico che si estendeva lungo tutto il lato sud della cavea, oggi non più conservato.

[…]

Forse l’elevata complessità dell’elaborato compito di costruzione ha fatto sì che la torre delle scale non trovasse quasi alcuna imitazione nell’architettura medievale. Inoltre, poiché la torre non è menzionata nelle fonti scritte carolingie sopravvissute, ci sono state molte speculazioni sulla sua funzione originaria. [sottolineature mie] Era interpretato come una torre difensiva, viva e preziosa. Tuttavia, poiché non è possibile monitorare l’ambiente circostante dalle sue alte finestre, il suo interno non è illuminato e nessuna delle porte interne era adeguatamente protetta, non si può presumere che abbia assunto nessuna di queste funzioni. Piuttosto, l’attenzione architettonica è sulla scala, che ha un comodo rialzo in quanto avvolge l’interno ed è ben illuminata da tutti i lati dalle finestre. Tutte le prove suggeriscono che si tratti di una scala presa in prestito dall’architettura bizantina dai carolingi. Diversamente da lì, però, i Carolingi non pensarono alla scala come a una struttura in continua salita, ma crearono per ogni piano un nuovo tratto di scala, che collegava i punti a cui la scala doveva condurre. Gli interni potrebbero essere serviti come sale d’attesa o camere di equilibrio per dirigere gruppi di persone provenienti da direzioni diverse. Tre riconoscibili colonne di tre quarti fanno anche capire che non si trattava di una scala puramente funzionale. Insieme alle scale a chiocciola nell’edificio ovest della chiesa di Santa Maria (l’odierna cattedrale), queste sono le scale interne rappresentative più antiche conservate a nord delle Alpi, anche se ancora si ipotizzano le funzioni del portico dell’auditorium a cui conducevano.

[…]

Nelle fonti tardomedievali la torre è citata come "turris regia" o "saltorn", a testimonianza della sua stretta connessione con la sala del re. È stata chiamata "Torre Granus" solo dal Rinascimento, quando si credeva che la torre fosse una reliquia di epoca romana e la dimora del leggendario fondatore della città Granus Serenus, leggendario fratello dell’imperatore romano Nerone.

[…]

Per motivi di conservazione non è possibile renderla accessibile al pubblico.

Il tutto a firma di una dottoressa, Judith Ley [è bene nominarla, sennò s’inc..., però, penso s’incaz... lo stesso. Evvabbé succede], che lavora presso l’Università RWTH di Aachen, l’attuale Aquisgrana.

Ma tutta la pagina è stata modificata e ridotta ai minimi termini… Come fanno a dire che è carolingia e non Romana o basso medievale, tipo del 1200? Ci sono studi della malta e cose del genere?

Hanno forse qualcosa da nascondere?

Dalle ricerche della Signora De Moreau sembrerebbe di sì. Nel sito del centro studi san Claudio http://centrostudisanclaudioalchienti.blogspot.com/2025/02/sempre-piu-traballante-il-mito-di.html è scritto…

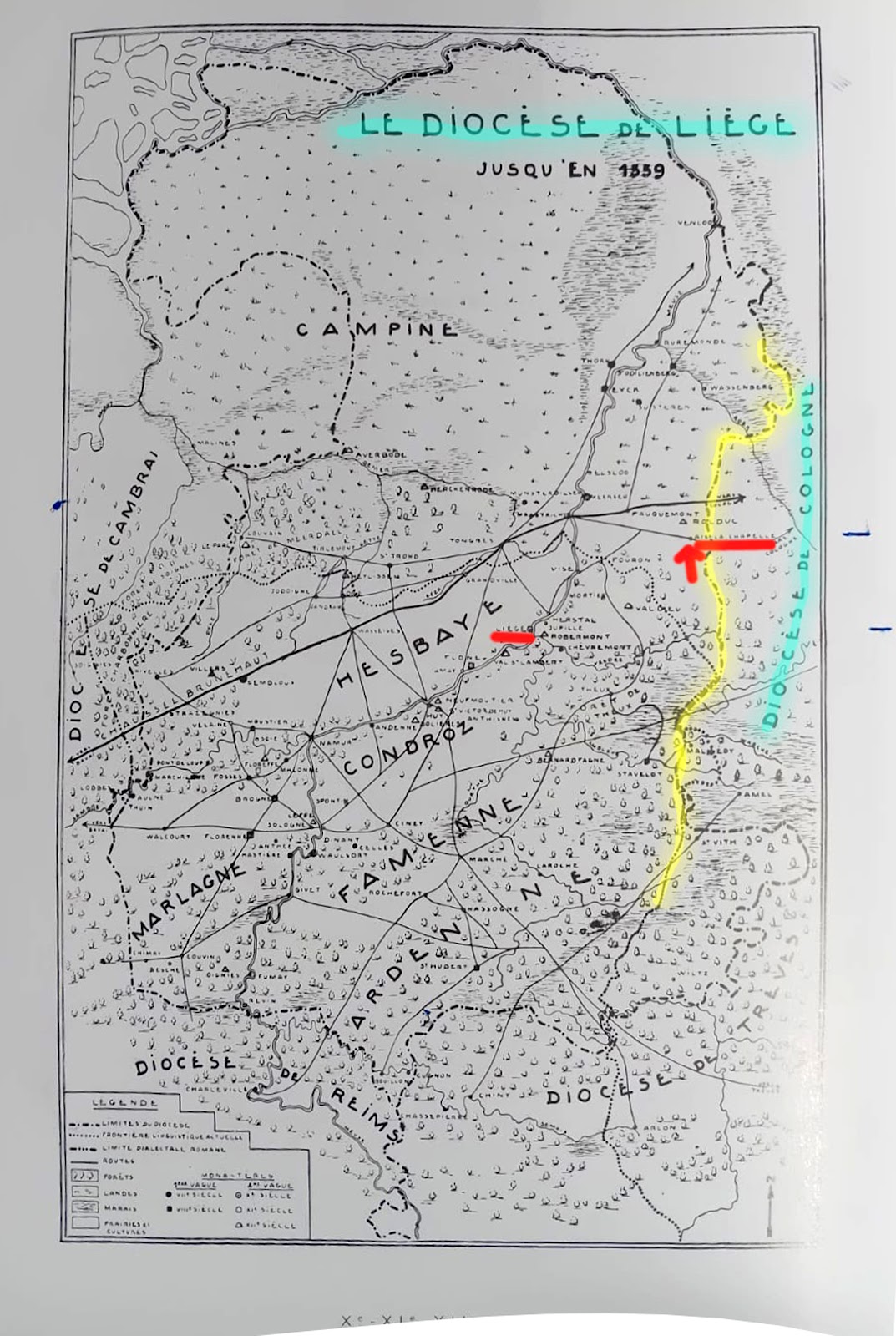

«La Dottoressa Elisabeth de Moreau invia all’assemblea del Centro Studi San Claudio al Chienti, tenuta presso l’Hotel Grassetti di Corridonia, una interessantissima informazione, una piantina del territorio di pertinenza della Diocesi di Liegi, tratta dalla: "Storia del Principato di Liegi".

Nella mappa risulta che nel 1559 la chiesa di Aachen (Cappella imperiale) era ubicata nel territorio della diocesi, ma nelle descrizioni non viene evidenziato della chiesa alcun interesse particolare. Solo nel 1881 Aachen passa sotto la giurisdizione della diocesi di Colonia.»

Ma chi ci dice che la sede dell’impero carolingio, o meglio Romano, era in Italia, (ovvio, dovunque esso era)?

Il professor Enzo Mancini, ricorda ancora che dai tempi del liceo, il libro Documenti e testimonianze dei signori Franco Gaeta e Pasquale Villani, dove si parla di una lettera del papocchio Innocenzo III, la Sicut Universitatis Conditor del 30 ottobre 1198, [lo cita il professor Enzo Mancini nel suo libro La barba fiorita del ‘23].

Qui è scritto che «Ambedue questi poteri hanno avuto collocata la sede del loro primato in Italia.»

Comunque la vogliano interpretare i solenni sapientoni… il fatto resta!

Scrive infatti Gregorovius nella sua storia di Roma nel Medioevo… «I legati franchi s’erano soffermati un anno intiero a Roma, e per fermo s’erano messi d’accordo coi Romani, dal cui voto elettivo la cosa principalmente dipendeva. Ed invero eran dessi che per l’antico giure di elezione, spettante al Senato ed al popolo, avevano proclamato Carlo a loro patrizio, e, per egual diritto, ora lo eleggevano a loro imperatore.

Nota: Lo dice espressamente l’imperatore Lodovico, nell’anno 871, nella sua lettera indiritta all’Imperatore greco Basilio: Nisi Romanorum Imperator essemus, utique nec Francorum. A Romanis enim hoc nomen et dignitatem assumsimus: Anon. Salernit. c. 102.

Sempre affermarono i Romani che Carlo magno ricevette la corona dal Senato e dal popolo. Nel secolo undecimo il Cronista di Farfa scriveva : Carolum coronavit — et una cum omni senatu Romano imperium illi per omnia confirmamt (Mur. II, 2, p. 641).

Nell’anno 1328, il Parlamento dei Romani proclamava: suas esse partes Imperium conferre, Pontificis autem consecrare, iisdem auspiciis: Carolum enim magnum tunc demum coronatum esse, postquam Populus Romanus eum imperare jussisset (Nicol. Burgundus, ad a. 1328).»

Perché mettere sempre davanti un pontefice?

Perché il papato doveva sempre governare sul suolo italico, con o senza imperatori e se ad un certo punto, gli si son tolti dai cosiddetti (ricordate lo scritto di Tuis, più sopra?) ancor meglio per loro! E peggio per noi!!!

ωωω

Disegnino fatto per il carnevale di quest’anno e con l’invenzione della mascherina di

Carletto Magno,

ricordando in un sol colpo sia il professor Giovanni Carnevale che il Trenino nel pianeta delle favole del professor Sergio Minuti…

solo avrei voluto esporlo sulla vetrina di san Claudio e…

No ! è proibito ! ma che siamo in Unione Sovietica ? Anzi peggio in

Usa e getta [da gettare...? magariii!], mi par chiaro !

E scritto tutte queste solenni stronz…, vabbè tutte queste castronerie, mi fermo. A che pro continuare su questa strada? Non ci sono due Aquisgrane, c’è una sola e il professor Carnevale si è inventato tutto!

Ragazzi, vorrei avere non la falce e il martello perché come mi diceva il Maestro del fumetto Giorgio Rebuffi “Con la falce taglio la testa agli S…, e con il martello la schiaccio!”. No, no!

Vorrei avere la spada dell’Imperatore Guido, quella stessa con cui difese il suolo italico da invasori islamici e teutonici; quella stessa lama (che secondo tradizione) con cui sua moglie ci si fece seppellire.

Oggi non serve più, una pistolettata e sei all’altro mondo, però visto che le rivoluzioni si facevano con i forconi e non certo con i telefonini, una lama così gloriosa mi darebbe una carica enorme, prima di partire per l’ultimo viaggio.

Basta con queste storielle! E spero vivamente che sia davvero così.

Marco Pugacioff

[Disegnatore di fumetti dilettante

e Ricercatore storico dilettante,

Macerata Granne

(da Apollo Granno)

S.P.Q.M.

(Sempre Preti Qua Magneranno)

22/02/’25

Nessun commento:

Posta un commento

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.