Il mappamondo de Matteo Ricci

Questa copertina mi è sempre piaciuta, ma chi sia l’autore,

buio completo. Mi piacerebbe che sia Otello Scarpelli, ma sicuramente sbaglio.

Lungi da me esaltar un gesuita, per di più pure maceratese, ma questo personaggio, avrebbe disegnato una cartina davvero fuori de testa. Vediamo un pò...

Innanzitutto, due parole sulla vita, che prenderò a prestito da un manifestino del 2007, simpaticamente disegnato da un autore ignoto; frammisto con altre notiziole riprese da Otello Gentili, autore de L’apostolo della Cina, P. Matteo Ricci, scritto nel ’53, di cui possiedo la terza edizione dell’82.

Matteo Ricci nasce a macerata (come la carta venuta dalla canapa) il 6 ottobre 1552, probabilmente primogenito di undici fratelli, compie i suoi primi studi, nel collegio maceratese dei gesuiti. Venne definito “anima sorella a quella di Colombo”…

Il padre Giovanni esercita la professione di “speziale” o farmacista, già governatore di città tanto negli stati della Chiesa quanto in altri stati italici.

Suo padre desidera per lui una carriera nella pubblica amministrazione e lo invia a Roma, presso l’istituto “La Sapienza” per studiare giurisprudenza.

Trascorre tre anni, incerto se assecondare la volontà del padre o dedicarsi ad altro.

Nel 1571 Matteo decide di entrare nel noviziato dei gesuiti, dove studia matematica, astronomia, letteratura, cartografia e filosofia. Il padre saputo della decisione del figlio, voleva ricondurlo a ragione e parte per Roma, ma giunto a Tolentino (fatale a lui, come a Re Gioacchino), fu assalito da strana violentissima febbre e lasciò perdere. Una febbre, che chissà gli arrivò dal francescano Tommaso da Tolentino (morto martire nel 1321 in India), lo stesso che nel 1307, giunse a Poitiers per annunciare allora papa Clemente V, dell’evangelizzazione della Cina da parte del salernitano Giovanni da Montecorvino, morto a Pechino nel 1328.

Ricci possiede una memoria prodigiosa: può imparare a memoria interi libri. Nel 1577 lascia Roma per continuare gli studi a Coimbra, in Portogallo.

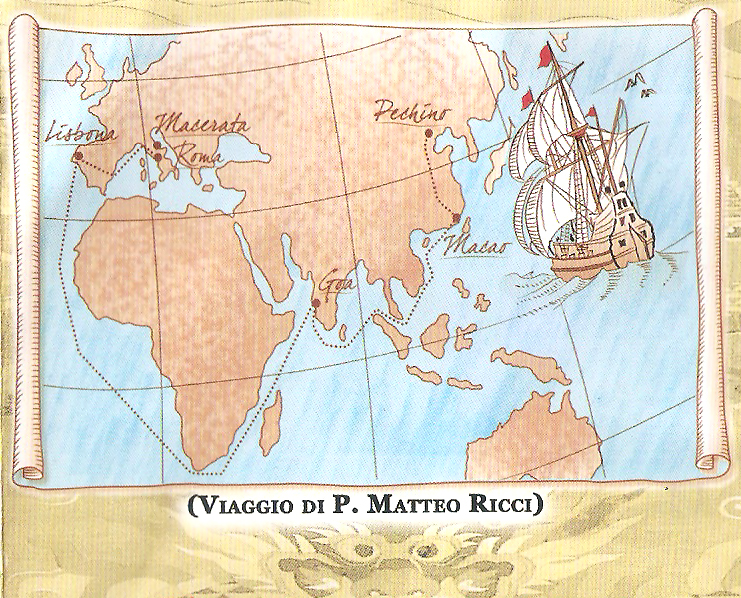

È il 1578 e Ricci salpa da Lisbona e dopo un viaggio avventuroso lungo sei mesi, doppia il Capo di Buona Speranza e sbarca a Goa, capitale delle Indie Portoghesi di allora.

I viaggi per mare di quei tempi erano lunghi disagevoli. Le “cabine” erano alte non più di 75 centimetri e lunghe quando era necessario per restar distesi; assomigliavano più a feretri che stanze per vivi… infatti molti frati partivano, ma non arrivavano.

Ricci c’è la fa per vero miracolo e a Goa completa gli studi religiosi, insegna presso il collegio dei gesuiti e nel 1580 viene ordinato sacerdote.

Nel 1582, come l’attore Robert Mitchum (chi si ricorda L’avventuriero di Macao del ’52?) raggiunse Macao, in Cina, accolto dal pugliese Michele Ruggeri, nato a Spinazzola nel 1543.

Ricci impara con sorprendente rapidità a leggere e a scrivere cinese e studia la filosofia di Confucio. Secondo Gentili (vedi a pag. 40) fu il primo a far conoscere in occidente Confucio che italianizzò l’espressione cinese «Ccom fu ze» (=il Maestro Ccom), nella parola «Confutio», che poi passò nelle altre lingue europee.

Ricci si fa chiamare Li Madou, anagramma fonetico del suo nome e inizia i primi battesimi e a scrivere il catechismo in cinese. A Sciaochin costruì una prima casa con annessa una piccola chiesa.

Sull’altare della chiesa – scrive Gentili alle pagine 63 e 64 – venne posto un quadro della Vergine col Bambino tra le braccia, ma l’immagine fu poi sostituita da un’altra del Salvatore, perché “insegnando i padri che si doveva adorare un solo Dio, e vedendo i cinesi una immagine di donna sull’altare, restavano confusi e credevano che il Dio dei padre fosse una donna”; non solo nell’ammirare i quadri che raffiguravano la Vergine di Santa Maria Maggiore, del Salvatore e dei Santi, i celestini (gli abitanti del Celeste Impero, come se ben ricordo, così li chiama Salgari), «essi, che ignoravano le leggi della prospettiva, restavano incantati ed entusiasmati dalla vivezza dei colori, e sembrava loro che i personaggi stessi fossero animati.»

Ebbe il rispetto e l’ammirazione da parte di studiosi cinesi e cambia il suo nome in Xitai che significa “maestro dell’estremo occidente”.

Scrive sempre Gentili (pagg. 126-7) che Ricci usò i termini buddhisti o taoisti per esprimere in cinese idee cristiane, non per niente usa “bonzo” per sacerdote, “pagoda” per chiesa, “produzione” per creazione, “salaceleste” per paradiso, “prigione terrestre” per la casa di Geppo, il diavolo buono, cioè l’inferno, “segno di dieci” per croce, “Letteratura classica” per il Vangelo, “Signore del Cielo” per Dio. Fece tradurre e stampare in cinese il Decalogo, il Pater, l’Ave e forse il Simbolo apostolico, e via dicendo.

Lo stesso Imperatore gradisce i doni di manifattura italiana che Ricci gli offre e lo ospita a corte.

Soprattutto apprezza un grande orologio a pendolo che suscita meraviglia e curiosità nel Palazzo Imperiale. Non solo l’Imperatore gli concede il titolo di “Mandarino” (il funzionario, non il frutto da mangiare).

Finché esattamente tre anni dopo Michele Ruggieri (morto però a Salerno), l’undici maggio del 1610, Ricci compie l’ultimo viaggio. L’Imperatore gli fa fare solenni funerali e gli fa una bella tomba a Pechino, primo fra i cosiddetti occidentali. Tomba che fu profanata durante la rivolta dei “Boxers”, e di cui rimane solo la lastra.

Ricci non poteva dimenticarsi del paesino in cui era nato «Alle volte – così scrive nel 1599 – mi vanto con questi barbari che sono nato in una terra dove Cristo nostro Signore da molte miglie lontano trasportò la casa che egli e sua madre hebbe in questo mondo (Gentili, pag. 219).»

Come se volesse dire Noi semo bianchi, semo superiori, ci avemo la divinità giusta… vabbé, il mondo è vario.

E poi anche Gerberto in fondo doveva essere come lui, anzi, se esistesse la reincarnazione, Ricci potrebbe essere papagatto Silvestro secondo reincarnato guarda un po’ in un maceratese, e non dico altro…

Andiamo alla cartina geografia, finalmente con le due americhe a destra e non a sinistra. Scrive Otello Gentili, da pagina 153 a pagina 158, un intero capitoletto dedicato a…

IL MAPPAMONDO

Al senso realistico del Ricci costantemente vigile non sfuggì l'importanza del problema cosmografico come piano neutrale d'incontro fra la cultura dell'Occidente e quella dell’Oriente; […]

Profondamente versato nelle matematiche e nella geografia, il Ricci, fin dai primi mesi del suo soggiorno in Cina, nella modesta residenza di Sciaochin, espose un mappamondo europeo che aveva portato con sé. Benché scritto in lingua europea, il mappamondo interessò molto i visitatori i quali, nella loro semplicità dovuta al lungo isolamento, credevano che i confini del mondo coincidessero con quelli della Cina, e non avevano mai sospettato che esistessero tanti e così grandi Paesi fuori del loro regno.

Ricci, su preghiera del governatore della città, Uamppan, decise di tradurlo in cinese, e servendosi delle carte e dei libri portati dall'India e degli appunti da lui stesso presi durante il viaggio da Roma a Genova, da Genova a Lisbona, da Lisbona a Goa, passando per il Capo di Buona Speranza, e da Goa a Macao, riuscì a disegnare un mappamondo in lingua cinese, corredato di note e di indicazioni, diviso in meridiani e paralleli, con la linea equinoziale, i tropici e la descrizione dei vari costumi dei popoli.

La prima edizione, venuta alla luce nell'ottobre del 1584, ebbe per titolo: «Carta geografica completa dei monti e dei mari››.

Con questa opera Ricci fece conoscere alla Cina la vera geografia dell’Europa e all’Europa la vera geografia della Cina. Mentre Copernico e Galileo in occidente impugnavano l’autorità di Tolomeo e le sue antiquate nozioni scientifiche, Matteo Ricci in oriente illuminava il grande Impero dell’Asia con le più ovvie verità cosmografiche, sconosciute ai cinesi. […]

Ricci ben presto, consapevole delle molte inesattezze che conteneva il suo primo mappamondo delineato in fretta, sentì il bisogno di farne una edizione migliore che poté uscire a Nanchino solo nel 1600. Qui infatti un mandarino «assai grande››, segretario al Ministero degli Uffici Civili, chiamato Uzuohae, lo pregò di rivedere il mappamondo del 1584 e di farvi opportune aggiunte, perché desiderava non solo di stamparlo, ma di fare in modo che le forme di stampa fossero pubblicate per permettere a ciascuno di stamparne gran numero di copie.

Arrivato a Pechino, il Ricci ne fece una terza edizione nel 1602 in sei quadri, ed una quarta nel 1603 in otto quadri. L’ultima fu l’edizione imperiale eseguita al principio del 1608, la quale però non è altro che la riproduzione in sei quadri dell'edizione del 1602.

Il successo di questi lavori geografici e cartografici fu immenso. […]

È certo che i mappamondi del Ricci ebbero in Cina una larghissima diffusione; il missionario non teme di affermare che quest’opera «fu stampata

molte e molte volte e diffusa per tutta la Cina››.

Anche l’Europa e il Giappone conobbero vari esemplari di quest’opera cartografica così importante. Presentemente se ne ritrovano solo cinque copie, tutte della terza edizione del 1602.

Nel 1938, grazie alla munificenza di Pio XI, una copia del Mappamondo Ricciano conservata a Roma presso la Biblioteca Apostolica Vaticana, è stata riprodotta, commentata e tradotta in italiano in una monumentale edizione dal p. Pasquale M. D’Elia S.J., Decano della Facoltà di Missiologia presso la Pontificia Università Gregoriana.

La Reale Accademia d'Italia giudicò la suddetta opera degna di un «encomio solenne›› […]

Da OPERE DI MATTEO RICCI a cura di Alfredo Maulo, scovato in rete, tiro fuori altre righe sul mappamondo…

Zhaoqing 1584, Nanchino 1600, Pechino 1602, 1603, 1608, 1609.

E’ il famoso Mappamondo cinese di Ricci, che finirà per avere diffusione in tutto l’estremo oriente. Scrivendone al Generale della Compagnia di Gesù il 20 ottobre 1585, un anno dopo la prima edizione, l’autore ricorda di avergliene già inviata una copia e avverte che essa, “tiene alcuni errori, ma per loro [i Cinesi] è la più vera cosa che tenghino in questa materia”. Aggiunge di aver costruito anche due o tre globi terrestri “pure in lingua e lettera loro”, e che sta pensando ad un globo celeste, ma di non sapere ancora bene come farlo “per non avere qui nessun libro di che mi agiuti” (Lettere, p. 103).

Nella lettera al p. Giulio Fuligatti di un mese dopo, lamenta la stessa mancanza di libri dicendo di avere con sé niente altro che un Clavio ed un Piccolomini (Lettere, p.116). Dal Clavio (In Sphaeram Ioannis de Sacro Bosco commentarius, Romae 1570) e dal Piccolomini (De la sfera del mondo, Venezia 1540) che aveva a Zhaoqing, dunque, ma soprattutto da una memoria di ferro, scaturisce la prima mappa del Ricci. Che è anche la prima raffigurazione del mondo disegnato come una sfera circolare, stampata e pubblicata in Cina. Difformemente dalla concezione eurocentrica delle mappe geografiche europee, la sua aveva la Cina e l’Asia orientale nella sezione centrale.

[…]

Fu nella terza “edizione” Kunyu wanguo quantu (Carta completa delle miriadi di paesi sulla terra), Pechino 1602, che il mappamondo fu “abbellito da disegni di animali marini e terrestri. Di questa edizione Ricci riferisce che uscì una doppia versione, perché gli stampatori, mentre incidevano le matrici di legno per Li Zizhao (lavoro di durata più che annuale), ne incisero di nascosto altrettante per loro. Questa copia clandestina ebbe la ventura di fracassarsi nel crollo della casa in cui era custodita, nel corso della catastrofica inondazione di Pechino del 31 agosto 1607 […]

Di questa edizione esistono alcuni esemplari sparsi per il mondo, provenienti sia dalle matrici di Li Zizhao che da quelle clandestine degli stampatori.

Della 5° “edizione del del 1608, venne realizzata per l’imperatore Wanli (1573-1620), all’epoca trentacinquenne, che ne voleva dodici esemplari in seta per sé e “pare per dare al principe et altri suoi parenti per poner nelle loro sale”. All’imperatore Wanli il mappamondo era stato mostrato da uno degli eunuchi. Se ne era innamorato e aveva ordinato che si trattasse subito la cosa con lo straniero che firmava l’opera: Li Madou, soprannome Xitai. Il quale, insieme al confratello Pantoja,

mirando ad avvicinare l’imperatore per convertirlo, si offrì, con l’indomito spirito di apostolato scientifico che gli era abituale, di stamparne un’edizione straordinaria, addirittura in un solo mese ed a proprie spese. […]

Ma Wanli tagliò corto e fece dire che voleva subito una ristampa dell’edizione in sei quadri che aveva ammirato (la terza, quella del 1602 curata da Li Zizhao), senz’altra fatica o spesa per gli stranieri. “E così - ammette Ricci - si fece molto di prescia [fretta in dialetto marchigiano e ciociaro… si vede che Ricci era di macerata…], e ne stamporno poi là dentro quanti ne volsero”, e senza le cose “a proposito della christianità”, che i due missionari avrebbero voluto aggiungervi nella la speranza di incuriosire l’illustre destinatario.

Da fonti cinesi (citate in caratteri ideografici in Fonti Ricciane, II, p. 474 n.2) sappiamo che, essendo l’imperiale planisfero assai ingombrante ed issato su paraventi tanto grandi da riempire una stanza, “il venerando Ricci”, con l’aiuto di due cristiani, “si rimise al lavoro con grande energia e fece due piccole carte da sospendere a destra del trono”.

In tutta questa storia spicca un’icastica nota del Ricci: “Non vi essendo altro rimedio per parlagliene i nostri, stando egli [l’imperatore Wanli] sì serrato senza conversare con nessuno, oltre che il vedere il suo regno sì piccolo a paragone di tanti altri, può essere che abassi alquanto la sua superbia e si degni più di trattare con altri regni forastieri”.

6. La 6° edizione fu quella del 1609 non consiste in altro che nelle carte dei due emisferi che il Ricci fece stampare in formato ridotto per la collocazione a fianco del trono dell’imperatore.

Nessun esemplare ci resta delle due prime edizioni della planisfera (1584 e 1600) né dei globi costruiti dal Ricci. […]

Dell’edizione del 1602, la terza, curata da Li Zhizao, appassionato di cartografia e già autore di una Descrittione di tutta la Cina, amico e collaboratore del Ricci, in sei sezioni, esistono copie autenticate: Vaticano, Kyoto e Miyagi in Giappone, osservatorio di Bologna (sole le sezioni 1 e 6), collezione privata Ph. Robinson; ma anche copie non autenticate, tra cui quella dipinta a mano ed acquistata da un collezionista anonimo tramite la ‘John. Howell Books’ di San Francisco nel 1958. Molte le prefazioni a questa edizione: oltre a quelle di Ricci stesso e di Wu Zuohai, quelle encomiastiche di Li Zizhao e di altri illustri letterati cinesi suoi amici. Ristampe tardo-secentesche della terza edizione sono alla Royal Geographical Society di Londra ed al Museo di Storia di Pechino.

Della edizione del 1603, la quarta, trasferita in otto grandi sezioni ma sostanzialmente identica a quella in sei sezioni del 1602, si conserva almeno una copia a Shenyang e, che si sappia, un’altra copia in una collezione privata che nessuno sa o osa indicare. In questa edizione, le prefazioni sono quasi tutte nuove, compresa quella di Ricci. Un originale dell’edizione imperiale del 1608 si conserva a Nanchino.

La moderna ripresa degli studi sul Mappamondo di Ricci si deve tutta al sinologo gesuita Pasquale M. D’Elia che, a partire dal 1935, lo studiò a fondo e ne riprodusse un esemplare del 1602 in fac-simile (P.M. D’Elia, Il Mappamondo cinese del Padre Matteo Ricci (terza edizione –Pechino 1602) conservato presso la Biblioteca Vaticana,Cod. Barb. Orien. 150, Città del Vaticano, 1938).

Ecco il mappamondo in una mia brutta scansione di una piccola riproduzione che ho a casa, insieme a altre due immagini.

Ciao a Tutti

Marco Pugacioff

[Disegnatore di fumetti dilettante

e Ricercatore storico dilettante,

Macerata Granne

(da Apollo Granno)

S.P.Q.M.

(Sempre Preti Qua Magneranno)

26/04/’25